10月に入りずいぶんと涼しくなってきました。この時期になると最高気温と日照時間が短くなるため種蒔きから始められる野菜は減ってきてしまいますが、まだ間に合う野菜もたくさんあります。その中でも今回はほうれん草栽培について紹介します。

ホウレンソウは種が固く、発芽しにくさがあります。直根性の植物なので種蒔きは畑やプランターに直播しましょう。発芽しにくさを克服する発芽のコツや土作り、肥料にも簡単にですが触れますのでぜひ最後までご覧ください。

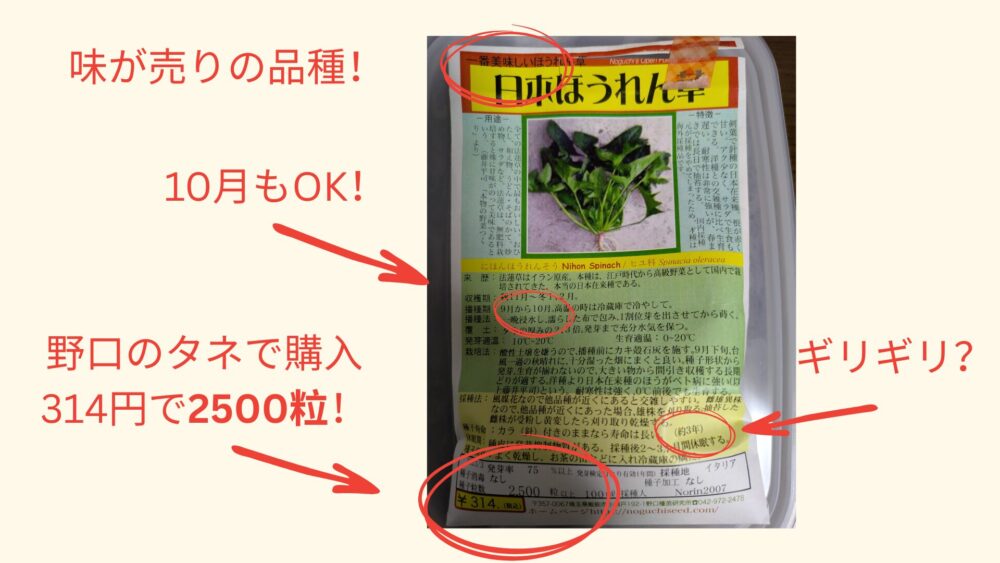

今回蒔いた品種は味が自慢の「日本ほうれん草」

今回植えたホウレンソウはこちら。日本ほうれん草です。こちらの品種は説明文にもある通りあくが少なくサラダでも食べることができ、甘みもある非常においしいほうれん草です。その種が314円で2500粒!しかし、買ったのが本ブログで時々出てくる3年前…。説明文には約3年は大丈夫と記載されているので、発芽してくれることを信じてます。

ほうれん草は寒さにも強く、10月に蒔いて年明け1月から2月ころに収穫が可能!冬場で青物が食べられるのは本当にうれしいですね。

ほうれん草の種蒔きは土づくりと種の下準備が重要

土はアルカリ性に。種蒔き直前なら牡蠣殻有機石灰を使おう。

ほうれん草はアルカリ性の土壌を好むため、石灰を施すことが重要です。種蒔きがまだこれからで、石灰も施していない、という方は有機石灰を使うことをオススメします。有機石灰は効果はゆっくりですが、有機物であるため土に残留している場合も植物に悪影響を及ぼしにくいといわれているので、分解を待たずに種蒔きを開始することができます。

一方、例えば苦土石灰を撒いてすぐに種蒔きをする場合ですが、苦土(マグネシウム)が残留しているところで種が発芽することになります。根の付近に過剰なマグネシウムが存在していると植物はほかの栄養素を吸収しにくくなり、生育不良につながるリスクが生じてしまいます。

今回は私は苦土石灰を選択し、10/4に苦土石灰を鋤きこみ、10/19に種蒔きと2週間おいて種蒔きすることにしました。2週間あればある程度分解され土中に溶けていると思いますが、今後の成長をみながら結果を後日報告したいと思います。

肥料については、追肥をしっかり施すことで元肥なしで育てることが可能です。本葉が3~4枚程度になったタイミングで油かす+骨粉で窒素とリン酸を補充するのが良いと思います。

種の下ごしらえと蒔くときのコツ

ほうれん草のたねは手に取ってもらうとわかりますが、硬い殻をまとっています。そのため、そのままの状態で土に蒔いても発芽しにくい問題があります。そのため、種を蒔く前に一晩浸水させ、水を十分吸収させることがオススメです。

また、種を蒔くときにもコツがあります。それはしっかりと土になじませること。種を蒔いてただ土をかぶせるだけだとどうしても種と土の間に空間ができてしまいます。そこでオススメなのが「団子上にする」と「鎮圧する」の2つです。

団子状にする、といっても種を2,3粒採って土を付着させ、指で軽くこねて畑に置きます。こうすることで種と種の間に土が密着し、その土が蒔いた後に周囲の土と密着するので、種と畑の土も密着することになります。

さらに種を埋めた後、しっかりと手で鎮圧し土と種を密着させます。これにより種と土がしっかりと接触することで水を撒いたときに土にしみ込み、種へと届けることができます。

今回は2500粒の種をなるべく使い切るため、ぜいたくに条播でたっぷりと蒔きました。古い種のため発芽率は低いと思います。いくらか芽が出て収穫までもっていけたら嬉しいです。

まとめ

日本ほうれん草の種蒔きを行いました。3年前の種ですが少しでもよいので発芽してくれると良いですが、どうなるでしょうか。進展がありましたら報告させていただきます。

硬い殻の種をいかに発芽させるかは種蒔きで考えるテーマかと思います。今回は団子状で試してみました。また別の方法で種を蒔くときには紹介させていただきますので引き続きよろしくお願いします。

本日もご覧いただきありがとうございます。

コメント