本日も雨のためお茶のレビューを。本日は静岡県「駄農園」さんの「べにふうき」、「紅茶」です。早速タイトルと異なるお茶を飲んでしまっているので、まずはべにふうきの特徴と花粉症に効果があるとされている理由、なぜ花粉症対策で紅茶を選んではいけないのか、「緑茶」と「紅茶」の飲み分けについて解説したいと思います。最後に「駄農園」さんについても紹介していますので最後までご覧いただけると幸いです。

べにふうきと花粉症

「べにふうき」は紅茶の品種として有名なアッサム種(「べにほまれ」)とダージリン種(「枕Cd86」)を交配させた品種です。その両者の品種の特徴を併せ持っているため、紅茶として加工することに向いており、味、香りが強くなる傾向があります。

品種として登録された後は鹿児島県、静岡県で栽培がおこなわれてきましたが、当時は「やぶきた」が普及していたためべにふうきは広まらず、幻のお茶としてごく一部でのみ生産されるお茶となりました。

この「べにふうき」ですが、「やぶきた」と比較し「メチル化カテキン」が多く含まれます。「やぶきた」にはカテキンは多く含まれますが、メチル化カテキンはあまり含まれていません。メチル化カテキンはカテキンにメチル基(-CH3)が結合しただけではあるのですが、これにより下記のような特徴があります。

- ヒスタミンの生成を抑制する

- 炎症性サイトカイン(情報伝達物質)の生成を抑制する

- メチル化により小腸で吸収しやすい

このヒスタミンやサイトカインの抑制が本記事の主題である花粉症の症状緩和につながります。花粉症はまずアレルギー物質が体内に入り、体内でIgE抗体が作られます。その後、再びアレルゲンが体内に入り込むとヒスタミンが生成され、これがくしゃみ、鼻水等を引き起こします。これが花粉症といわれる症状が引き起こされる流れです。

メチル化カテキンを摂取することで上記ヒスタミンの生成が抑制されるため、アレルゲンが体内に侵入してもくしゃみ等が起こりにくくなるのです。

サイトカインについても同様で、アレルゲンが体内に侵入したときの免疫反応を「過剰に」発信することで花粉症症状につながります。サイトカインの生成が収まると症状自体も緩和させることができます。

ここまでのまとめです。

- 「べにふうき」にはメチル化カテキンが多く含まれる

- メチル化カテキンがくしゃみ等を引き起こすヒスタミンや情報伝達物質の生成を抑制する

- これにより花粉症症状が緩和される

花粉症対策なら紅茶より緑茶がオススメな理由

ここまでで「メチル化カテキン」が花粉症対策に有効なことが分かったと思います。ここではなぜ緑茶がオススメなのか、について紹介します。

結論から申し上げますと、「紅茶にするとメチル化カテキンが消失してしまうため」です。

花粉症の症状を緩和させるために活躍してくれるヒーローである「メチル化カテキン」は緑茶には多く含まれるのですが、紅茶にするために茶葉を発酵させると酵素がカテキンを分解してしまいます。

これは紅茶が緑茶に比べ渋みが和らぎ、独特な風味をもたらしてくれています。また、発酵によってカテキンはテアフラビンというポリフェノールに変化します。これらは風邪やインフルエンザの予防には効果的です。

紅茶を選ぶことのメリット、紅茶と緑茶の使い分け

それでは、「べにふうき」は紅茶を選んではいけないのでしょうか。

そんなことはありません。

先ほども最後に風邪予防には効果的と書きましたが、それに加えて「味」の違いもあります。

「べにふうき」は冒頭で紹介した通り、紅茶づくりに向いている品種の交配で誕生した茶種です。そのため、発酵させることで香りが引き立つようになり、味も濃くでるようになります。

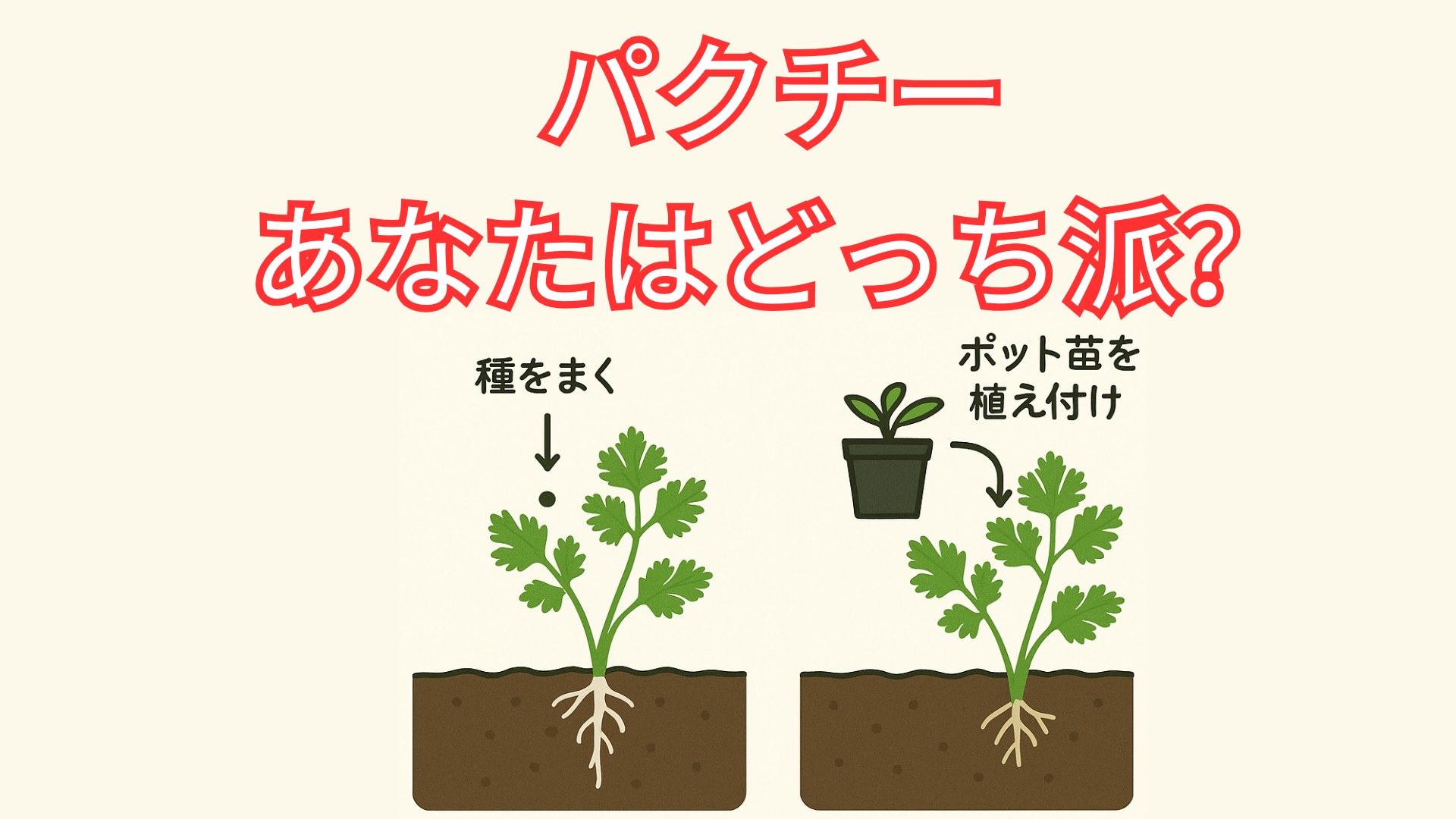

そこで、下記のような使い分けをすると「べにふうき」を1年中、効果的に楽しむことができます。

- 3月ころから5月ころ:緑茶を飲むことで花粉症対策

- 6月から10月ころ:紅茶で味・香りを楽しむ(少し濃く出して氷をいれたグラスに注ぐのもあり)

- 11月ころから2月ころ:紅茶で風邪、インフルエンザ対策

駄農園さんについて

最後に「駄農園」さんの紹介と本日のお茶についてです。

今回は本日のテーマにもなっている「べにふうき」を頂きました。5月となり花粉症も落ち着いてきたので紅茶を頂いていますが、駄農園さんはべにふうきの釜炒り番茶を販売していますので、花粉症対策で飲まれる方はこちらをオススメします。

紅茶はしっかり揉捻、発酵されており、色味も香りもよく癒されます。有機肥料を使った栽培をされているのでハッキリした味わいで飲みごたえがあります。

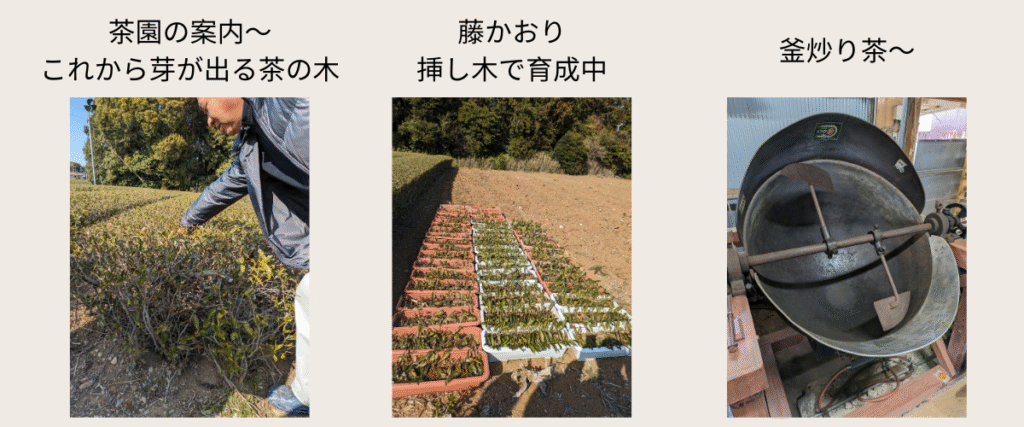

駄農園さんは静岡県金谷で代々お茶農家をされている茶園です。2町歩ほどの茶園を主にご夫婦で切り盛りされており、今回紹介する紅茶以外にも釜炒り茶や白茶など新しいお茶づくりにも積極的に挑戦されています。

以前、お茶づくりが忙しくなる前の3月ころにお伺いさせていただき、茶園や加工場をゆっくりと見学させていただき、こだわりやこれからのお茶づくりについて楽しく会話させていただきました。子供をつれてまた会いに行きたいです。

今回は「べにふうき」を頂いていますが、個人的には釜炒り茶の「牧原草人」シリーズが好きでイベントで見かけたときにはよく購入させていただいています。次回はこちらの牧原草人シリーズから選んで紹介させていただこうと思います。

本日はここまで。本日もご覧いただきありがとうございます。

コメント