夏といえばそうめん、そうめんといえば「みょうが」。山間に自生し、奈良時代から食べられていたという記録も残っているほど日本人には欠かせない山菜です。そんな歴史あるみょうがですが、「植えれば簡単にいくらでも取れる」という情報を耳にしたので早速植えてみることにしました。

と言いつつも、みょうがは「宿根草」。株を十分に育ててからでないと花を咲かせてくれません。そのため、今年は株を育てる年、来年からが収穫の本番になると予想しています。

本日は植え付け編です。みょうがは「半日陰」「湿り気」「水はけ」。この3点が重要なので、この点を意識して植え付けていきます。

最後に「みょうが」がなぜエネルギーにあふれているか、についてもおまけで触れています。ぜひ最後までご覧ください。

みょうがに適した場所は、朝の早い時間は日が差し、昼は日陰になるところ

みょうがは元々、山の木陰や林床に自生した植物です。そういった環境に適応して育ってきたルーツがあるため、夏にかけて日が強くなる日向に植えると葉焼け、生育不良を起こし、地上部が枯れることも。また、みょうがの葉は柔らかく、水分量がとても多いのが特徴。この水分が日差しによって蒸散し、枯れてしまうことがあります。

しかしながら植物であるため多少の日光は必要。完全な日陰ではなく、自生した環境を模擬できるような多少の日が差しこむ木陰が理想と考えます。そして、ちょうど我が家の庭に、おあつらえむきのエリアが。

ここは午前中の9時くらいまではとなりの家が影に、11時くらいからは樹が影になり、朝の数時間だけ直射日光が入りつつも、昼間は木漏れ日が入る程度。今回はこちらに植え付けてみることにしました。

水はけをよくするため畝立てをしたほうが良い

みょうがは水分量が多い植物という説明は先ほどしました。それなら水分量が地中により含まれるように畝立てせずに育てたほうが良いのでは?と考えてしまいますが、みょうがは「湿り気」は好むのですが「過湿」は苦手。どの植物にも当てはまることだと思いますが、必要以上の水分が根の周りにあると根腐れを起こしてしまいます。また、土壌が粘土質の場合、根の酸素供給も少なくなるため酸欠状態を引き起こす可能性も。

以上の理由より、みょうがを植える際も畝立てはすべき、と考えています。

今回の畝は購入した根の株がすっぽり収まるくらいの高さで畝立てを行いました。購入したみょうがの株がこちらです。結構でかい。そして、すでに芽が。

こちらの苗、購入したのが3月。植えよう植えようと思っているうちに5月になり、袋の中でここまで育ってしまっていました。すごい生命力。

畝立てし、植えた時の様子がこちらです。芽が少し出るくらいまで土寄せし、最終的な高さとしては10~15センチくらいになりました。

最後に仕上げです。これまでも説明している通り、乾燥を嫌いますのでなるべくマルチをかけるのがオススメです。今回は枯葉が周囲に落ちていたので、適当にかぶせてマルチとしました。藁などがあるとより保水効果もあって良いかと思います。

水やりは過剰にやりすぎず、乾いたときに

最後に水やりについてです。木陰に植え、マルチをかけていれば、夏場までは水やりの頻度は少なくても良いと思います。雨が少なく、周囲の土が乾いていると感じた時は株元にたっぷり水をかけるようにしましょう。

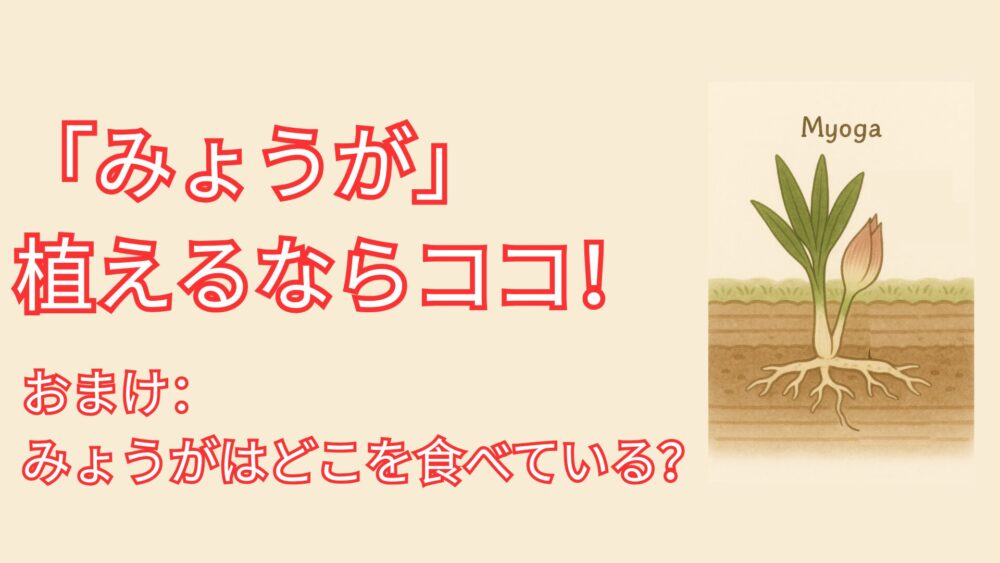

おまけ:「みょうが」は植物のどこを食べているか?

以上で植え付けは完了です。最後におまけとして「みょうが」についての情報です。

みょうがはどの部位を食べているかご存じでしょうか。花?茎?葉?

正解は、「花のつぼみ」でした。

ほかに花のつぼみを食べる野菜では、有名なところではブロッコリーが該当するでしょうか。「花蕾」「花序」といいますね。

蕾はこれから花を咲かせるためにたっぷり土から栄養を吸い上げ蓄えています。夏の暑さを乗り切るためにも「みょうが」の「花のつぼみ」からエネルギーをいただきましょう!

本日はここまで。本日もご覧いただきありがとうございます。

コメント