サツマイモ収穫後に残る大量のツル。焼却処分するにも量が多く、回収に出すのも一苦労ですよね。「捨てればゴミ、土に還せば資源」という考えのもと、土に還す堆肥化がオススメ。

今回は「米ぬか」を使って栄養分も十分な堆肥を作るための作業について紹介します。サツマイモのツルを堆肥化させる際に必ず用いて欲しい「米ぬか」。相性が良いといわれる理由や今後の作業を少し楽にするための埋め方についても紹介します。何かひとつでも参考になれば幸いです。

サツマイモのツルを堆肥化させるメリット

まずサツマイモのツルを堆肥化させるメリットですが、主に下記の3点があげられます。

- C/N比が小さく、窒素が豊富

- カリウムが豊富

- 微生物の餌になるデンプンなどが豊富

C/N比が小さい

C/N比はC(炭素)とN(窒素)の比率で、小さければ分解が早く、大きければ分解が遅い傾向にあります。サツマイモのツルは一般的に30前後といわれており、稲わらよりも小さく分解しやすい傾向です。また、比率が小さいということは3大栄養素の一つである窒素が多いとも言えます。春以降の栽培に向けての栄養補給も兼ねることができます。

カリウムが豊富

サツマイモのツル・葉には窒素に加え、カリウムも豊富に含まれています。私が次に栽培を考えている春・夏野菜ではナス科の品目が多くありますが、ナス科はカリウムを必要とするため非常に相性がよいです。

デンプンが豊富

また、糖質やデンプンもバランスよく含まれており、これらは堆肥化するにあたり活動する微生物の餌になります。C/N比が低く、微生物の餌も豊富なため堆肥化することが容易というのもサツマイモのツルを堆肥化するメリットとなります。

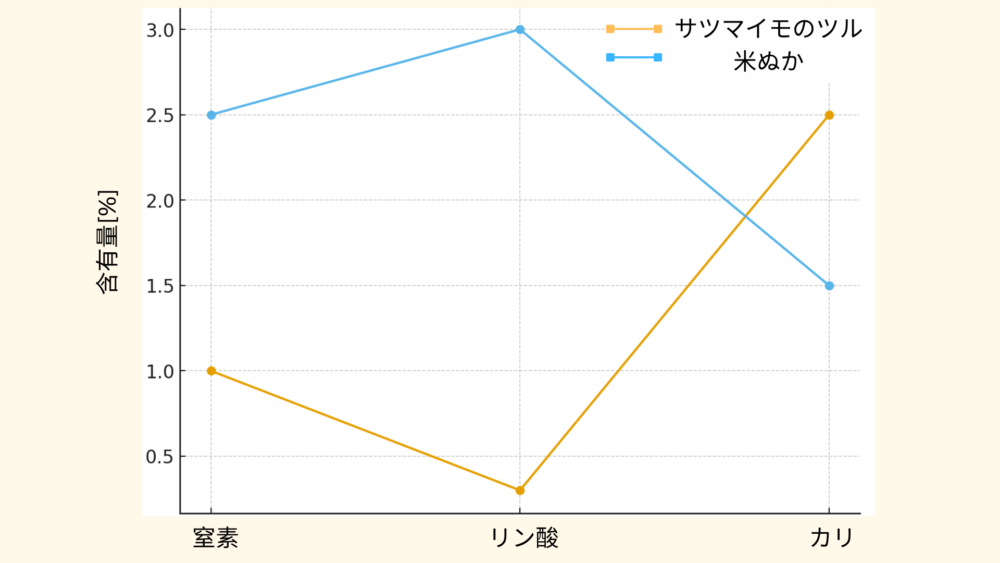

米ぬかとの相性が抜群

堆肥化するにあたり、ツルを土に埋めるだけでも微生物による発酵は進みますが、ここに米ぬかを加えると効果てきめんです。先ほどサツマイモのツルには「窒素が豊富」「カリウムが豊富」という栄養面の特徴を上げました。三大栄養素における「リン酸」だけが少ないです。「リン酸」は種が発芽する際に必要なエネルギーとして使われるため、種子に多く含まれる傾向があります。種子の代表である米にも多く含まれており、その胚芽部分が削られた米ぬかにも「リン酸」はたっぷり含まれています。グラフを組み合わせると次のような形となり、お互いの不足しているところを補い合っていることが良く分かります。なお、数値は一般的な数値を記載しています。

サツマイモのツルに米ぬかをまいて堆肥にすると、三大栄養素の全てをたっぷり含む土にすることができます。

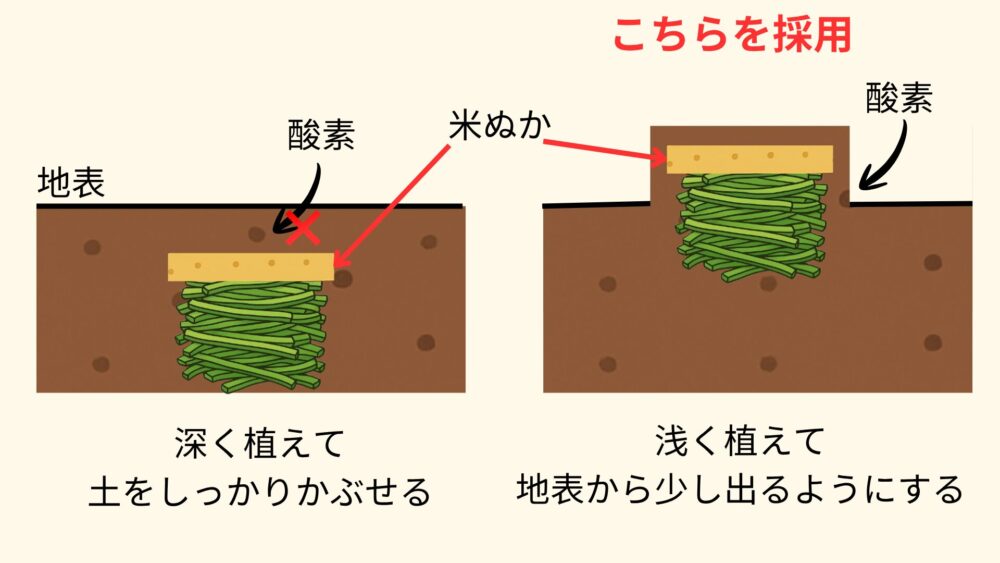

土との鋤きこみは空気を含ませるほうが良い

米ぬか用いて発酵させる場合、空気をしっかりと取り込むことが重要となります。米ぬかを栄養源に発行する微生物は好気発酵をとり、酸素があると働きが活発になります。そのため土中に深く埋め込むと地表面だけが発行され、深い部分は未熟なままになる可能性があります。そこで定期的に上下を入れ替えかき混ぜる必要があります。秋冬は涼しくなり作業がしやすい時期ではありますが、作業は少なければ少ないほど良いもの。そこで、今回は深く埋めすぎず、土を軽くかぶせる程度で空気の流れを確保する方法をとってみました。

このようにすることで適度に酸素供給もされ、上下の入れ替えをせずに放置で堆肥かしてくれることを期待しています。

仕上がりの様子

作業後はこのような形になるように仕上げました。ツルは10センチくらいにカットし、15センチほど掘って埋めています。地表からでている部分に土を盛った高さは大体10センチ程度です。ひと月ほど放置してどのようになっているか様子を見ていきたいと思います。

まとめ

今回はサツマイモのツルを堆肥化させるための作業について紹介しました。堆肥化させたときの栄養分も考えて米ぬかを利用することが理にかなった方法だと思います。深く植えると上下の切り返し作業が必要となりますので、浅く植える方法をとってみました。こちらについては後日状況を報告したいと思います。

本日もご覧いただきありがとうございます。

コメント